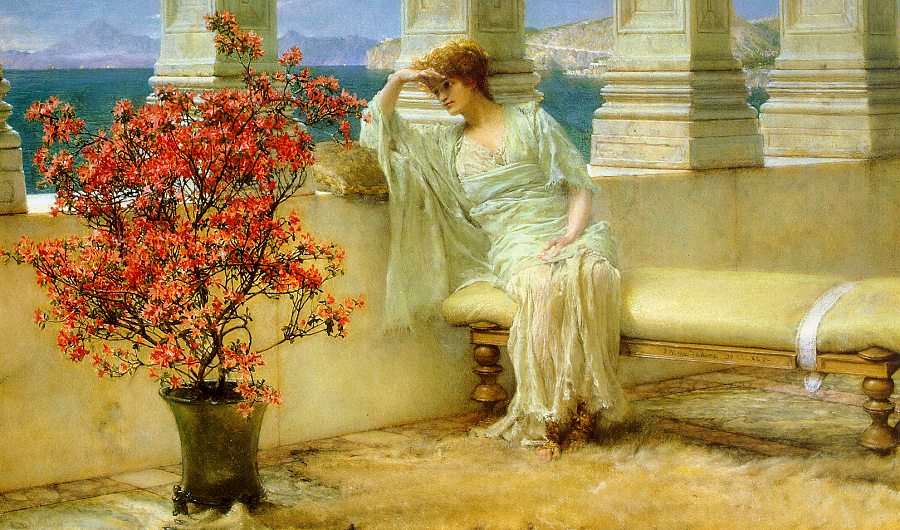

Per aggettivare la Transavanguardia si è spesso scelto come vocabolo “gioia”, il recupero della gioia, qual è quella del dipingere, della figurazione, del colore, della certezza.

Della certezza?

Ognuno la pensi come vuole, ognuno è libero di chiedersi se ha senso ancora la pittura oggi, o addirittura se proprio oggi più che mai ha un senso dipingere.

A voler fare cartine tornasole delle pagine dei quotidiani, la nomina di Sgarbi come curatore del Padiglione Italia alla prossima biennale e come responsabile dell’acquisto delle opere per il Maxxi, è un segnale eloquente di un sentire probabilmente diffuso, almeno in Italia.

A volerlo invece chiedere direttamente a Sandro Chia, ci sentiremmo con ogni probabilità rispondere così come fece in un’intervista trovata su youtube, non avendolo, pover’uomo, né qui disponibile, né possedendo il suo numero di telefono.

Nell’intervista trovata in rete, Sandro ci spiega che, nell’arte come nella vita, siamo arrivati ad un punto nel quale il tempo nel senso darwinistico del termine, quest’idea del progresso, non è più applicabile, non è più vera. E’ come se il Tempo fosse finito, interrotto e questi fossero i tempi supplementari quindi, come in una partita di calcio, ogni ottenimento in questo momento sarebbe determinante.

Può darsi siano passati all’incirca una trentina d’anni dal fischio di inizio di questi supplementari, ma Sandro giustamente continua a testa alta il suo discorso cominciato ai tempi della Trasavanguardia, di cui lui, per proseguire nella metafora calcistica, era, è uno degli attaccanti.

Comunque sia, basta domande, a questo punto sono inutili.

Transavanguardia è stata e Transavanguardia sia, adesso Sandro Chia viene consacrato dalla GNAM, e di tutto ciò noialtri non possiamo che prenderne atto; la storia è stata già scritta e ci sta pure bene così.

Cominciamo dall’inizio, dal sottotitolo: “Della pittura, popolare e nobilissima arte”.

Ah.

Ma chi gli ha dato questo titolo? Achille, più in vena di poesia del solito? Sul nobilissima non c’è dubbio, sul popolare più di uno per la verità.

Per capire quanto di vero c’è in questo titolo avrei dovuto fermare uno dei muratori che al mio passaggio, come d’altronde a quello di ogni essere dalle sembianze vagamente femminili, mi ha squadrata apostrofandomi con un “A bellaaaa… ndò vai?” . L’avrei dovuto trascinare ancora tutto pieno di calce fin dentro Villa Borghese, poi farlo trottare su per i gradini della Galleria Nazionale e metterlo di fronte ai dipinti della mostra in questione. Con tutti i suoi pregiudizi dettati da una pessima se non nulla educazione artistica, con la sua probabilmente scarsa sensibilità (dedotta non dall’essere muratore ma dal suo apostrofare senza ritegno giovincelle per strada), che cosa penserebbe dunque questo individuo della pittura di Sandro Chia?

Mi risponderai Sandro, (al diavolo la professionalità) se quando mi verrai a trovare a casa un pomeriggio ti chiederò se credi in un’arte democratica?

Comunque sia, qualcosa di immediato, di sentimentale, agli animi un minimo superiori al volgo-maria-de-filippi, Sandro Chia lo dice, eccettuando derive sentimentalistiche come “Single Winged Angel”, l’angelo con una sola ala, un cuore tra le mani, in cerca di un altro angelo monoalare senza il quale spiccare il volo sarebbe impossibile, una sorta di androgino versione emo (chiedete di questo movimento giovanile giù nella vicina Piazza del Popolo a quei tipacci tristi sotto le chiese gemelle) scultura la quale forse garberebbe pure a Federico Moccia and friends.

Meno male che un altro gruppo scultoreo, le bagnanti, viene a riscattare l’artista, con il suo carico di sogno e proiezioni evocate dalle due figure che si specchiano l’una nell’altra attraverso il foro in un muro divisorio.

Ma passiamo alla pittura, mezzo espressivo principale dell’attività pittorica di Chia.

Non voglio esaltare positivamente il fatto che nei dipinti si leggano di volta in volta chiaramente Chagall, Picasso, Cezanne, De Chirico, Savinio, Carrà, Picabia etc., né ho intenzione di criticarlo per questo (se non altro perché poi non mi verrebbe più a trovare a casa un pomeriggio come gli sto chiedendo dall’inizio di questo articolo).

Evidentemente Chagall, Picasso, Cezanne, De Chirico, Savinio, Carrà, Picabia sono il suo modo. Il suo mondo.

A lui sono chiaramente piaciuti di volta in volta Chagall, Picasso, Cezanne, De Chirico, Savinio, Carrà, Picabia, e ha deciso, forse nemmeno volontariamente, di attingere a Chagall, Picasso, Cezanne, De Chirico, Savinio, Carrà, Picabia. Non voglio chiamarlo “ecletticità dello stile”, né osare accusarlo di “mancanza di uno stile personale”. E’ un dato di fatto, ma questo modo di procedere, capirete, può creare capolavori tanto quanto quadri inutili. Toccherebbe perciò disquisire di ogni dipinto come un discorso a sé, in mancanza di un’unità sia stilistica che contenutistica se non un certo interesse per la figura umana e i suoi stati d’animo.

Se è vero che ce n’è per tutti i gusti, ecco allora una personale selezione gourmand: il meraviglioso “Fire Game”, dove il colore ancora vivo e materico sulla tela grezza sembra fiammeggiare con impeto, “La cucina di Dioniso”, un’esplosione di bellezza ed energia pura, la vera gioia del colore, e “Salve a te vecchio Oceano”, tre balene in scala simili a sardine in un cartoccio, adagiate su una tela di cui si legge ancora la trama, ricordando quasi una rete da pesca.

C’è dunque gioia nel percorso pittorico di Sandro Chia, “liberato dalla schiavitù della novità”, come si dice sempre dei membri dell’allegra compagnia della transavanguardia? Lo chiedo al muratore di cui sopra: “Avoja”

C’è qualcosa che importi di più di questo?

Naima Morelli

Sandro Chia. Della Pittura, popolare e nobilissima arte.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma

16/12/2009

28/02/2010

Read More