Maledetto.

Maledetto è l’aggettivo che svela il collegamento tra rock’n roll e la boheme.

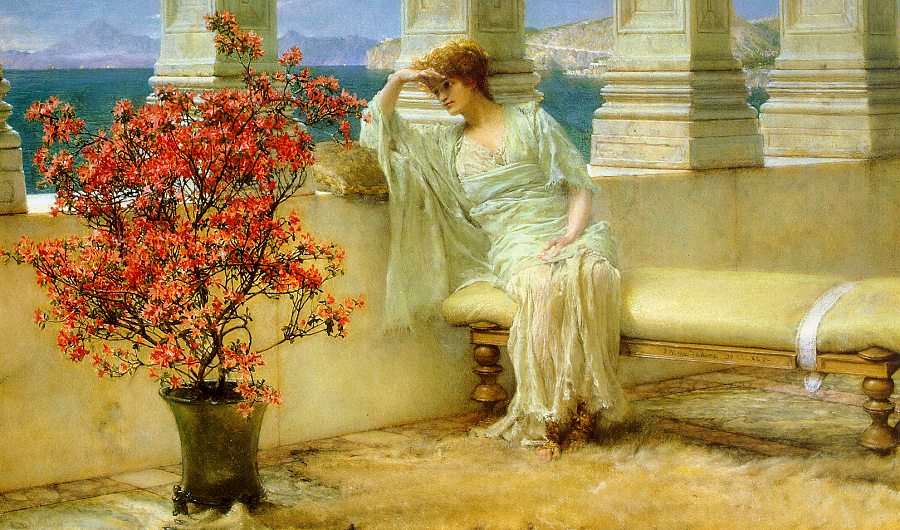

Già la beat generation aveva attinto a piene mani dall’opera dei maudits e dopo di loro i poeti-rockstar hanno guardato ad entrambi; eppure questa roba, queste immagini, questa attitudine, è tutta ancora valida, sempre bollente, mai totalmente innocua.

C’è poco da fare; nessun accademico, pur inserendolo nelle antologie scolastiche, riuscirà mai a ripulire la reputazione di Arthur Rimbaud, che era un ribelle, un fuggitivo, uno scapestrato, in breve una canaglia, come lo definisce già nel titolo il saggio di Benjamin Fondane (recentemente tradotto da Le Nubi).

Il fatto era che il giovane bohemien odiava la mentalità chiusa e provinciale dei suoi compaesani di Charville, odiava la sua vita grigia, si sentiva oppresso dalla madre, dalla sua eccessiva preoccupazione per la rispettabilità, dalla rigida morale, dalla religione vissuta in maniera soffocante, quindi cos’altro poteva fare, se non fuggire? Fuggì allora, ma non a casa della nonna.

Prese il treno per Parigi.

Fu proprio nell’intenso periodo parigino che scrisse la famosa “Lettera del veggente” dove diceva, in breve, che per pervenire all’ignoto bisognava sregolare i sensi mediante l’uso di droghe, che poi è quello che teorizzerà anche Aldous Huxley prendendo il titolo del suo libro da un famoso verso di William Blake, un altro grande poeta pazzo ispiratore del rock.

Già, “Le porte della percezione”. D’altronde lo sappiamo tutti, gli anni di Huxley erano i ’60 quando rigetto dei valori borghesi e l’abbandono dalla casa parentale erano diventati qualcosa di più della fuga isolata di un ragazzino francese dal ciuffo spettinato.

Ed ecco allora Rimbaud scrivere in una lettera indirizzata al suo professore di Francese, quasi a dare voce a tutti i futuri sessantottini,:“Lei non è più insegnante per me. Io Le dono questo: della satira, come direbbe Lei? Della poesia?È la fantasia, sempre. – Ma, La scongiuro, non sottolinei né con la matita, né troppo con il pensiero…”.

Read More